ロスレス音源が最高品質なのは分かるけれど、ファイルサイズが大きすぎる。

できるだけ小さいサイズで、少しでも良い音質で聴きたい!

そういう方、多いと思います。僕もそう。

今回は、mp3とAACで何が違うのかをざっくり検討してみたいと思います。

素人が少し背伸びした程度の内容ですのであしからず。

趣旨

圧縮音源のお話なので、カジュアル・リスニングが大前提です。

まずは、「AACの方が良いに決まっている」という固定観念を捨てます。

ネットを見ると「AACの方が後から出たので優秀」とか「AACはmp3の改良版だから優秀」などと書いている人がいますが、圧縮の効率が良いことと、特に実際に聴こえる音が良くなることは必ずしもイコールとは考えません。

続いて、この検討はあくまでフォーマットごとの「客観的に分かる違い」を確認するものであって、音質の優劣を決めるものではありません。

個人的には、320kbps を前提とするなら、圧縮音源とはいえmp3 だろうとAAC だろうと可聴域はバッチリ抑えているので聴こえてくる音は同じだと思っていますし、カジュアル・リスニングしかしないのでわずかな違いを聴き分ける必要性もありません。

ポータブル用途なら正直 128kbps でもまぁいいんじゃないか(さすがに320kbpsに比べると可聴域の変化が大きいですが)と思いますが、ホーム・オーディオでプレミアムな音楽体験を求めている場合はそもそも圧縮音源を使う時点でおかしいですものね。

周波数解析

他にも同じことをやっている人がたくさんいますが、自分でも確認してみようと思います。

グラフごとに縦横の幅が異なりますのでご注意ください。

mp3/AAC へのエンコードはいずれもiTunesで行っています。

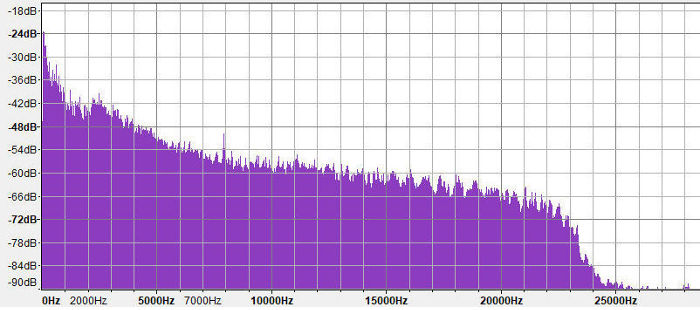

まず、FLAC音源のサンプルを用意しました。ジャンルはロックです。

ビットレート4608kbps / サンプルレート96kHz / ビット深度24bit

周波数の特性は以下の通り。これを原形とします。

一般的に人の可聴域は 20Hz~20kHz 程度※ と言われているようですが、FLACでは20kHzを超えた超高音域にも情報が入っているのが分かります。

※実際には、15kHz以上の聞き分けが困難である人がほとんどのようです

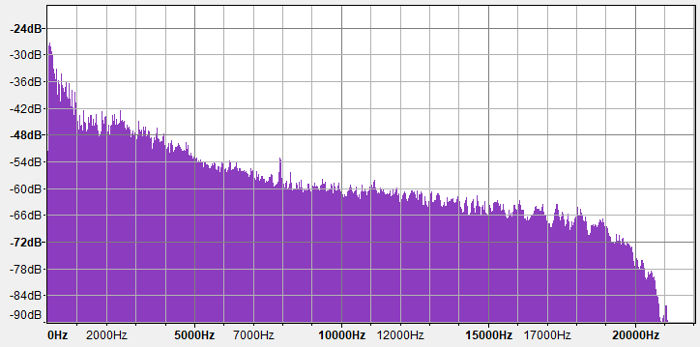

続いて、AAC / 320kbps

※サンプルレート44.1kHz / ビット深度16bit

20kHz 以上にも情報があり、緩やかに減衰して、22kHz くらいからの音が切られている感じ。周波数だけ見るとFLACから大きな変化は見られません。体感できない程度で音圧が下がっているかな?というくらい。

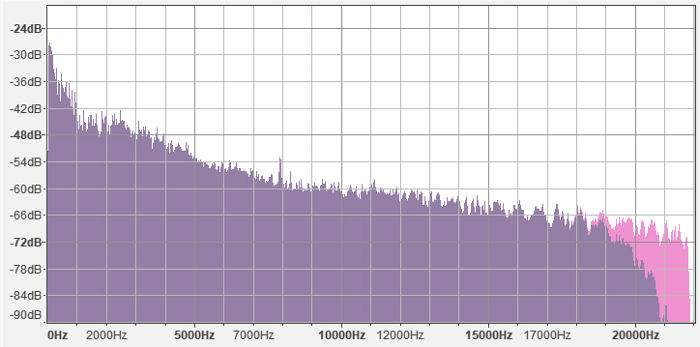

続いて、mp3 / 320kbps

※サンプルレート44.1kHz / ビット深度16bit

20kHz 周辺からバッサリとカットされているのが特徴的です。

mp3 と AAC の波形を重ねると以下のようになりました。

パープルがmp3、ピンクがAAC、です。

18kHz 以上の情報量に結構な差があります。また、それ以外の部分は全く同じであることが分かります(拡大するとドットレベルでの違いがありますが、無視できる差異と判断します)。

一応聴き比べてみる

音質の違いについて言及することは趣旨から外れますが、上記の波形を見ると大きな違いがありますので、一応聴いてみてどう感じるかを実験。

mp3 320kbps と AAC 320kbps を念入りに何度も聴き比べました。

結果としては… そうですね…

全くわかりませんでした。

「あっ…なんか違う気がする…」という部分は多少ありましたが、拡張子を隠してブラインドテストをしたら自信が全く持てなかったので、潔くプラシーボと判断。

道を歩きながら同じ曲をランダムに再生した時、「おっ、これはmp3の方だな!」とか、「この高音の煌めき…AACの方だな!」とか分かる事はまずありえないですね。僕の耳では。

結論

好きな方で変換すればいいでしょう(適当)。

AACの方が圧縮技術が優れているのは確かなようですが、カジュアルな環境で実際に聴こえてくる音の質を聴き分ける事はほぼ不可能と思います。